「現在地点」に関する両者の指摘は貴重だが僅少例だ。村上のいう「土着的なもの」=「ロウアート」って何か。椹木のいう「隠れ・なさ」って他にどんなことがあるか。後はそれぞれの判断に任されるとしても、系統立てて理解する方法、理論的に思考をめぐらす方策はないのか。これが重要なところであろう。「土着的なもの」とか「ロウアート」は、鶴見俊輔のいう「限界芸術」にかなり近いように思うがどうか。

去年(2010年)の夏、ヒョンナことから「限界芸術」という言葉を知った。哲学者、思想家、鶴見俊輔の「限界芸術論」(筑摩学芸文庫)と美術評論家、福住廉の「今日の限界芸術」(BankART)を見るとこれまで接していなかった多くの問題を取り上げていた。

「限界芸術」についての詳細は拙稿、

PEELER9月号―宮沢賢治とChim↑Pomと「限界芸術」―を参照願うとして、簡単に記すと鶴見は「限界芸術論」の中で、芸術を大きく3つに分類している。「今日の用法で芸術とよばれている作品」を「純粋芸術」(Pure Art)といい、「純粋芸術に比べると俗悪なもの、非芸術的なもの、ニセモノ芸術と考えられ」るものを「大衆芸術」(Popular Art)と呼び、「両者よりさらに広大な領域で芸術と生活との境界線にあたる作品」を「限界芸術」(Marginal Art)としている。そして限界芸術の研究者として柳田国男を、批評家として柳宗悦を、作家として宮沢賢治を挙げる。宮沢賢治の考え方(イーハトーヴォ)はドイツのヨーゼフ・ボイスの考え(社会彫刻論)にきわめて近い。これについては

「ヨーゼフ・ボイスと宮沢賢治」(栃木県立美術館シニア・キュレーター山本和弘著の小論文)に詳細が記されている。鶴見俊輔は1956年にこの考え方を発表。ヨーゼフ・ボイスの考えが「社会彫刻」の兆しを示すのは1960年代半ば頃からとのこと。両者がいかに時代を先取りしていたか感じざるを得ない。

ここでいう「純粋芸術」と「大衆芸術」はおおよそ分かるが、「限界芸術」が分かりにくい。どんなことか?鶴見は「限界芸術のことを考えることは、当然に、政治・労働・家庭生活・社会生活・教育・宗教との関係において芸術を考えてゆく方法をとることになる」という。ここがボイスの「社会彫刻」にかなり近い。これで分かる通り「限界芸術」の領域は広く容易に表現し尽くせないが、ほんのわずかだが例示すると、生花、盆踊り、盆栽、箱庭、街並、家、漫才、落書き、書道、祭り、いろはカルタ、などなどあるが、これだけで判断すると誤解を招くかもしれない。これ以上の説明は残念ながら私の力不足でできない。後は前掲2図書を参照願いたい。

前掲書を参照すると現況を端的に表明しているようで面白かった。どのように面白かったか。私見だが、1つは「限界芸術論」から最近の美術の傾向が一部説明できること(

PEELER9月号の拙稿に記載)。もう1つは「限界芸術」といわれる分野に作品制作のためのアイディアがいっぱい詰まっていることである。これこそ宝の山だ。なぜこんな大事な、面白いことに誰も目を付けようとしなかったのか不思議に思えてならない。決して「限界芸術」を土台にして「純粋芸術」を考えたらどうかといっているのではない。今や「純粋芸術」、「大衆芸術」、「限界芸術」それぞれの境界が溶解してきているからこそ取り上げたのである。それぞれの領域を乗り越えて作品が制作される例を我々は多く見ている。鶴見の例示によれば、各専門領域横断型作品の例すらここに該当するといっても言い過ぎでないかもしれない。

前述の通り藤田嗣治はここでいう「大衆芸術」、浮世絵からヒントを得た。村上は「土着的なもの、落書き」などの中に可能性があるという。ついでながら戦後の美術界で画期的な作品を制作して注目された岡本太郎は1950年代初期に「縄文文化」を発見、その結果日本美術の歴史が書き換えられた。旧大阪万博会場に立つ岡本太郎の≪太陽の塔≫は土着的「縄文文化」の影響を色濃く残している。

総じてこの時期「限界芸術論」がいかに有効かを痛感している。

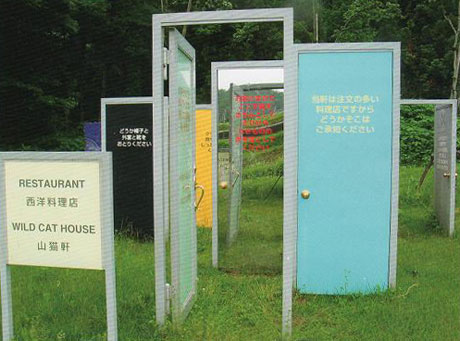

西洋料理店山猫軒 作家:白井美穂

|

ここで「限界芸術」周辺の作品をいくつか見てみよう。

2008年に国立新美術館で開催された「アーティストファイル2008」展で、アーティスト

白井美穂は3点の映像作品を出品した。白井は年代的にコンセプチュアル・アートの洗礼を受けたのかどうか、かなり分かりにくい作品だったが、その中の1点≪西洋料理店 山猫軒≫は別だった。発想が奇想天外。面白かった。後で分かったが、この作品は宮沢賢治の「注文の多い料理店」が基になっていた。

白井は、2000年の「第1回越後妻有トリエンナーレ」で新潟県松代町に野外の立体作品として≪西洋料理店 山猫軒≫を出品した。説明には「色鮮やかな8枚のドアが空間を区切るように点在して設置される。これらは宮沢賢治の『注文の多い料理店』の扉を3次元的に実現したものである」と。今でも同町にあり前回(2009年)のトリエンナーレ時にも見たが、「アーティストファイル2008」展の映像はここで撮ったものであろう。

宮沢賢治は「限界芸術」の作家として鶴見が取り上げているが、白井の例からも分かる通り宮沢賢治の作品を取り上げるだけでアート作品ができるといっても言い過ぎでないかもしれない。今になって白井のこの作品についての理解が深まっている。白井の選択眼に感心頻りである。