�u�����v���u�����v�ł��邽�߂�

���p�Ō�����u��̑h���v�̃��J�j�Y��

TEXT �F����

�_�̓��E�{���ŁA���ς��ȓW����J�Â��ꂽ�B

�ǂ������ς�肩�ƌ����ƁA���悻20�N�ԋ��Z�ҕs�݂̉Ɖ�����́E��������邱�Ƃɒ��ڂ��A�Ɖ��̉����O�A�����H�����A������̂R���ɓn��W���������ƌ����̂�����B��P���͑S�̓I�Ɂu�{���̐_�����E�L���̊��N�v�Ƃ�����ۂ̓W����������A��U���̓W���͉Ɖ��̕ǂ⏰����蕥���A�u�_�����E�L���v�Ƃ����u��v�̍S���������������Ă������ŁA��i�����ꂼ��قȂ�������������Ă����悤���B�W����͂܂��������Ă��Ȃ����A��U���̓y�،�����̂悤�ȓW����i�ɏՌ������̂ŁA�����܂ł̗l�q�����X�Љ�����Ȃ����B

|

|

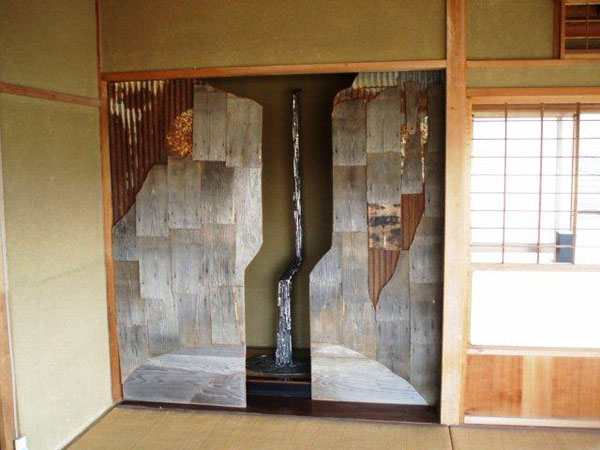

| ���c�`�F�sScenic Beauty-making�t |

|

�T���A���c�͉Ɖ��S�̂�����p�o�o�e�[�v�Ŕ������B�䕼�����Ȃт��A�_�֕�������̂ƌ����̂��낤���B����́u�����͌��E�v�ƌ������̂悤�ȋْ�����^�����B�U���ł̓e�[�v�������A�S�~�܂ɋl�ߓW�������B�H���J�n�̍��}�̂悤�������B

�ЎR���M�sorgans�t�U���i�摜���^��O�͍��c��S�̍�i�j |

�ЎR���M�sorgans�t�T��

|

�ЎR�́A�{�̃��o�[��������A���~���ŕ��œW�������B�P�[�X�ɓ����ꂽ��i�͓��̖͌^�̂悤�Ɍ�����B���o�[�͐l�Ԃ��邢�͐l�ԎЉ���A����A���~�͂������芪�������w���Ă���B���R�Ȃ���A���o�[�͑ϐH�����������Ƃ������A���s�Ō`��ς����L������A�����������������݊̐S�v�̂��̂����s���Ă����o�߂�������B�U���ł͂�����Ă��A������Z�����g���ēW�������B���͈̋ȑO�����ɕ邵���l�����̌`�ՁA���Z�ҕs�݂̍��m�Ǝ��邪�A�����ɂ͌����Ĕߊς͂Ȃ��B�O���̏Ă����J���}���Ă��A�������炵�̊J���I�ȋ�ԂɓW���������ƂŁA���́u���v�����Ŗ������̂��A���̒i�K�ւƋC�������Ȃ��Ă����B

|

|

| ������s�C�����ꂽ�ǁt�T�� |

������s�C�����ꂽ�ǁt�U�� |

�~�n���ő~���W�߂��K���X�Ƌ��̔j�Ђ͋L���̂�����B�������n���_�Ōq�����킹�č��ꂽ�L���̏W�ρB���́u�L���̏W�ρv�́A�T���̓W���ł͉Ɖ���

�O�̕ǂ̋��ɋ����B���͂��̑O��ʂ�Ƃ����̔j�Ёi���̉Ƃ̋L���j�Ɍ����Ă���悤�ȕ|��ɏP��ꂽ�B�U���̓W���ł͌`��ς��ĉƉ����̒n�ʂɋ����B�ǂ̕���Ƌ��ɗ������L���̌����Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł��邪�A�`�����ނƁA���̉ƂɊւ��҂��ʂ��A��������ɂ��܂����ސ������̂̂悤�B����̓K���X�⋾�̎������Ȃ̂��낤���B

�ɓ��q���s�ꌩ���t�T�� |

�ɓ��q���s�ꌩ���t�U��

|

�ɓ��͏��̊Ԃɑ���o���������B�u��_�v���낤���B�ӏ҂͐��������C�z�Ɏ��܂��A�Ƃł����Ă����ꑱ���Ă����u���ԂƋC�v�Ƃ������Z�҂����邱�ƂɋC�t���B�U���ł͏��̊Ԃ��Ă����p�ނ��u�`�j���i�ܘ_���̔p�ނ͐��̗�����Ӑ}���Ă���̂��낤�j���ꂽ��́A���Ɍ�_�̂̕��i�����B

|

|

| ���]����s�G�r�X�_�X�g�t�T�� |

���]����s�G�r�X�_�X�g�t�U�� |

�T���ł͊G�̒��̑₪�����A�G�̉��ɑ₪�]�����Ă����B�U���ł́i�G�̒��̐�q�������j�A��̂��ɐ�q���u���Ă������B����́A���̒n�̎��_�l�ł���r�Ӑ_�Ђ̌Â����D�Ȃ̂��������B���ʂ̕����A���̂ɂȂ��ă|�[���Ɣ�яo���Ă���}�W�b�N�̂悤�Ȗ������𖡂키�Ɠ����ɁA����ł͕�����ɓ���Ċ�сA�����ł͂��̕��Ɠ����ȏ�̉����������Ă����Ƃ���������ڂ̓�����ɂ���B

�T���́u�p���Ɣ��p����v�A�U���́u��̍H������Ɣ��p����v�ƁA����̎���̇V���́A������i���ǂ��ς���Ă���̂��낤���B���ꂩ��܂��܂��ʔ����Ȃ肻�����B

���A�{�W����̎Q����Ƃ́A�H�R���A�ЎR���M�A������A�ɓ��q���A���]����A�`���[���Y�E�E�H�[�[���A�ؑ�����A���c��S�A���c�`�F�A�c���_���A�c���\�q�A�y�䖞���A�O��`�t�A�a�c�Y��14���B

|