�����R�I�A�l�����I���E�ւ̓��ہ\�l�C�`���[�E�Z���X

TEXT �����D

���͔N��2��͓o�R����قǂ̎R�D���ŁA���������̖k�����x�ɓo���Ă����B�s��ɏZ�݂Ȃ�������������×{�͂ǂ����Ă��K�v���B�R�o������邽�тɉ��������̊��o�����t���b�V������悤�ȋC���ɂȂ�̂ł���B

����ȂƂ��ɂ��傤�ǂ悭�J�Â���Ă����{�W�́A���{�̎��R�m�o�́u�l�C�`���[�E�Z���X�v�̉\�����l����W����B�u�l�C�`���[�E�Z���X�v�ƕ����Ă��A����Ȃ藝���ł���悤�ł��Ď��͂��܂���Ԃ��͂߂Ȃ��������A�ǂ����䂩���悤�ɂ��đ����^�̂������B�����炭�u�l�C�`���[�E�Z���X�v�Ƃ͈�̉��Ȃ̂��A�ʂ����Ď��͂���ɋ��ł���̂��Ƃ������Ƃ�m�肽�������̂��Ǝv���B

�o�W��Ƃ�3�l�Ə��Ȃ��A���ɃV���v���ȓW����ł������B�Q������3�l�Ƃ́A�g�����m�A�c���Y�A�I�ї��B1960�N�㐶�܂�́A���܂⍑�ۋK�͂Ŋ���f�U�C�i�[�ƃA�[�e�B�X�g���B

3�l�͂��ꂼ��A���ł���X���p�ق̓W������I�R�Ǝg�p���A�����ł��X�P�[���̑傫�������������i�\���Ă����B�܂��͓W�����ꂽ���ɔނ�̍�i�̂悤����ǂ��Ă������B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7�@

�g�����m�@�s�X�m�[�t�@�t�F�U�[�@2010�N�i1997�N�`�j�@600x1400x500cm |

�����Ă��������̂͋g�����m�́s�X�m�[�t�Ƃ�����i���B����6m�A��14m�̋���ȃA�N�A���E���̂悤�Ȃ��̂���������A�z���C�g�L���[�u�ɏ_�炩�Ȍ����������E���L�����Ă����B

�A�N�A���E���̒��ɂ͋����ׂ��ʂ̃t�F�U�[�i�H�сj�������Ă���A��ɂ͓�̃t�@�����݂����Ă���B���̃t�@���̕��ɂ���āA�t�F�U�[�͐����悭�ɕ���ꂽ�̂��A���E�����������Ȃ��������蕑�������Ă����B��������̂̓t�F�U�[���L�̌y�������ł͂Ȃ��B�o���ς���ΎR�ƂȂ�A��������ς�������������́A�����̃P�[�X������������قǂ̏d�݂�����������B��������̂͂��ŁA�t�F�U�[�̑��ʂ͖�300kg�ɂ��Ȃ�B

����͐ጴ���v�킹��悤�ȍ�i�ł���B�͂��Ȃ�����̐��E�͔������B����ǂ����ɐ���ƂȂ�A���E�͌�������тт�B���̑�������ӂ��̐��E�����o����̂͏Ɩ��̌��ʂ��B���̃A�N�A���E���ɂ́A�������狭���Ɩ������Ă���悤�ɂȂ��Ă���B���̂��߁A�͂��ߐ��ʂ��猩����̂͏_�炩�ȋt���̐��E�Ȃ̂ł���B���₩�ȓ��ߌ��̒��ŕ����t�F�U�[�͂ӂ�ӂ�Ƃ����e�ƂȂ��āA�����̌��i�ށB���ꂪ�����ɉ��ƁA��]���ď����̌i�F�ƂȂ�B�|�W���l�K�ɔ��]�������悤�ɁA�A�N�A���E���̓����̕����Â��Ȃ�A�t�F�U�[�̔������ۗ��悤�ɂȂ�B�Â����E���яオ�閳���̔����t�F�U�[�́A�܂��ɓ~�̖�̗����v�킹��̂������B

���͉��g�ȋC��Ɍb�܂ꂽ�n��̐��܂�Ȃ̂ŁA���ۂɑ̊��������Ƃ͂���قǂȂ����A���������납�炱�̍��ň�����̂ł��̂悤�Ȍ��i�͉��x���e���r�Ŗڂɂ��Ă���B�L���̂ǂ����ɂЂ���������i�Ȃ̂ł������B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�F�g�����m�A�c���Y�A�I�� ���v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

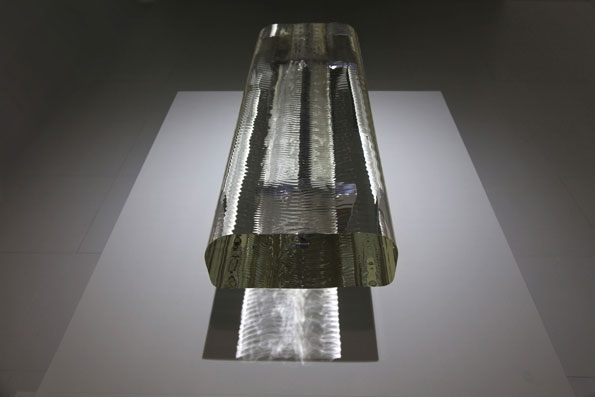

�g�����m�@�s�E�H�[�^�[�E�u���b�N�t�@���w�Ɏq�@2002�N�@40×120×40cm |

�g���͂��̍�i�̑��ɁA�I�v�e�B�J���Ƃ������w�K���X���g�p������i�s�E�H�[�^�[�E�u���b�N�t�A�s�E�H�[�^�[�t�H�[���t�����\���Ă���B�l�H�I�ł��ĉ��w�I�Ȃ��̃K���X��p���A�g���́u��v�Ȃǂ̐��̌��ۂ���肾�����Ƃ����悤���B���ɒ��߂���̎p�����������Ă��܂��悤�ȃt�H�����A�v�Z���Đ��ݏo���ꂽ���̃K���X�̊��炩���Ɠ����x�̍����ɁA�����Ă����G�o�������ƈ�������B���ېG��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A����܂łɑ̌������G�o�̈����o�����J���A�߂������̂Ɏv����y����B�������Ď������́A�������������畆���o���ĂыN�����Ă������Ƃ��ł���B

�u�f�W�^���������i��ŁA�܂��܂����m�̌`���Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�c��̂�“���o”�̂悤�Ȃ��́v�Ƌg�����g�����悤�ɁA�������݂͂Ȃ��܂��܂�“���o”����ݓI�Ɏ����Ă���B���̂��ƂɂȂ��Ȃ��C�Â��Ȃ��̂́A����Љ�̖Z�����ɂ��܂��Ė���ɂ��Ă��邽�߂������B����ǂ�������тɂȂ����Ƃ��A������͎�����“���o”�ł����Ȃ��B�g���͂���܂ŁA����ɂ킽��f�U�C�����肪���Ă������A����͑S�Ăɒʂ����i�̂�����ł���A�g���̃��C�t�f�U�C���̃R���Z�v�g�Ȃ̂�������Ȃ��B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

�c���Y�@�s��́t�@�~�N�X�g�E���f�B�A�@2010�N�@80×750�i���a�jcm

�B�e�F���R�K�O�@�ʐ^�F�X���p�� |

�g���̎��Ɍ����͎̂c�̍�i�Q���B��i�s��́t�́A�V�䂩�瓯���ɂ������̐��H�������A�~�`�̐�ɔg����L����Ƃ������́B���H�𗎂Ƃ����u�́A�����ڂ͂ƂĂ����J�j�b�N���B500ml�̃y�b�g�{�g���ɂ��āA�M�����ƌ�������ŌŒ肳��Ă���B���������ɂ��ׂĂ̐��H��������Ƃ������Ƃ͎��R�E�ł͂����炭���肦�Ȃ����Ƃ��낤�B���̏u�Ԃɗ������銴���́A���͂̊ӏ҂�B�t���ɂ��Ă���B���l���̋����킹���l�Ԃ��A�S�_�o���W�������Ă��̈�u��������Ԃ̔����́A���R�Ɛl�H��Z�����������ۂƂ��������悤���Ȃ��B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

�c���Y�@�s�c���t�@2009-2010�N�@���B�f�I�i�e�F10���j

�B�e�F���R�K�O�@�ʐ^�F�X���p�� |

�����ċ���X�N���[���ɓ��e���ꂽ�s�c���t�́A�����̂悤�ȓs�s��Ԃ����R�̈ꕔ�Ƃ��čl����c�̎p���������Ƃ��悭�\���f����i�ł���B�Ђ�����ƐÂ܂�Ԃ�S�~���W��A�̂�����ƕ����o�N�̎p�A�s�s�̊Ԃ̐�̗���A�厩�R�̑O�ɍL�����̗���B����炪�f���I�ɋ���X�N���[���ɗ����B���t���Ȃ������Ȃ��A�������X�Ɨ���s�����܂��܂Ȍ��i�̒��ɂ��̊Ԃɂ��A��o����Ă���B�s��̌i�F���c�ɂ̌i�F���D������邱�ƂŃo���o���ȕ��i����̂����Ĉ�̉f����i�Ƃ��Ċ��������Ă����B

�c�͂��̂悤�Ɂu�l�ԂƎ��R�̐V�����W�v��͍����Ă���B�����܂Ŕ��B�����e�N�m���W�[���A�[���ɂ��ǂ����Ƃ͂ł��Ȃ��B�l�Ԃ͓��X�n�����Ȃ��琶���鐶�����ł��邩��A�]�v�ߋ���߂肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ƃ͂��ꂩ��ǂ����悢�W���������Ă������Ƃ�������̎p���ɂ���������Ȃ̂��B

���̂��Ƃ��c�̍�i�͕�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���Ɗ������B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

�I�� ���@�s���@���g�E�A�E�X�E���@���g�i�тɂ��сj�t�@2010�N�@�a���A�p���v�A�A���A���@��570x1900x990cm

�B�e�F�n� �C�@�ʐ^�F�X���p�� |

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7�I�� ���@�s���@���g�E�A�E�X�E���@���g�i�тɂ��сj�t�@2010�N�@�a���A�p���v�A�A���A���@��570x1900x990cm

�B�e�F�n� �C�@�ʐ^�F�X���p�� |

�A�U���V���g�����C���X�^���[�V�����Œm����I�ї��́A�X�P�[����傫�������ĐV���ȕ����֓W�J���Ă����B

�s���@���g�E�A�E�X�E���@���g�i�тɂ��сj�t�́A�`���I�Șa���ƃp���v���g���āA����ȐX�т��o����������i���B�X�т̒n�ʂ͐l�Ԃ̊�̍������炢�ɂ���A�ۂ�����ƌ����J��������������B���������̐��E��`���ƁA�����X�т����т����̂ł���B�~�̔����̂悤�Ȗ����{���V�������ĐL�т�B�������͒n���Ƌ̋��E����A���҂̐��E���s�������邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

�I�� ���@�s�C���[���� 2010�i���X2010�j�t �����@2010�N�@���y�A�����y�A�A���A�A�N�����@��400x750x1000cm

�B�e�F�n� �C�@�ʐ^�F�X���p�� |

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7�I�� ���@�s�C���[�����i���X2010�j�t�@2010�N�@���y�A�����y�A�A���A�A�N�����@��400×750×1000cm

�B�e�F�n� �C�@�ʐ^�F�X���p�� |

�I�т́u���E���v��[���������Ƃ��B�ߋ��ɔ��\���ꂽ�A�U���V���g�����C���X�^���[�V�������܂��A�A�U���V�̑����͂ݏo���ǂ̌�����`���Ɨɕ���ꂽ��̂悤�Ȍi�F�����邱�Ƃ��ł����i�ŁA�ӏ҂͎��獡���鐢�E�Ɛ�̐��E�̋��E���z���Ă����Ȃ���Α̌������Ȃ����̂��B����̍�i�ɂ�����͌����ɒʂ��Ă��āA�O�f�́s���@���g�E�A�E�X�E���@���g�t�͂������A���̍�i�s�C���[����2010�i���X2010�j�t�ɂ��p������Ă���B����͓W�����ɓy��グ�Ă������R�ŁA����4m�͂��낤���Ƃ�������ȃC���X�^���[�V�������B���̎R�̗��e�ɂ͊K�i�������āA�o���ĎR�������낷���Ƃ��ł���B�����Ă��̎R���t�߂̕����ɁA���E���͂���B����ȎR�̂قƂ�ǂ͋��E�����̐��E�ŁA�R�̍������̂悤�ȕ����ƂȂ�B���E������́A���������������邱�Ƃ��ł���n��̐��E�̎R�͂ق�̈ꕔ�łƂĂ��������B�O�f�̐X�тŎ����̏����������������ƁA���̐X�т����������ۂ��ȑ��݂ł��邱�Ƃ�ڂ̓�����ɂ���Ƃ�������B���̉��ɍL������̂̑傫�����ĔF�����A�v�킸�k��������ꂽ�B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�W�v �W�����i�A�X���p�ف@2010/07/24-11/7

�I�ї� �sYATAI TRIP�i���^�C�g���b�v�j�t 2009-2010�N ��֎ԁA�؍ށA�� 175x123x61cm (x3)

�B�e�F�n糏C �ʐ^�F�X���p |

���������[���������Ă��܂����͍̂Ō�̕����ɓW�����ꂽ�sYATAI TRIP�i���^�C�g���b�v�j�t���B����͌I�тN�l�Ƃ��āA����̉���������Ȃ���A���E�̋��E�������ɂ����Ƃ������̃v���W�F�N�g�ŁA�ߋ��ɂ͔�����V���̐��Ƒ�n�̌|�p�Ղɓo�ꂵ�Ă���B

����͂��̊؍��҂�����Ă��āA������͂��߂���Ō�܂őS�������B�����̉f�����������͊o�����Ȃ��قǖv�������B

���͌I�т̑��ɁA�~���[�W�V������NAOITO�ƁA���؋ŁA�������h�L�������^���[�Ƃ��ċL�^�����J�����}���u�Ö엋�����s���Ă���B�؍��҂́A�k���N�Ɗ؍��̋��E�������ɂ����Ƃ������̂������B���E���ɍs���A��������킯�ł��Ȃ��B��������ł��������݂Ȃ��炲�͂��H�ׂȂ���M�^�[��e���ĉ̂��̂��A���ꂾ�����B�����ōs���Ă��邱�Ƃ̕��������A�f�������Ȃ���ꏏ�ɖ�������B

����ʔ����Ǝv�����̂́A����炪���ׂĎ��R�ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̎肩��ǂ��ɂ������ɂ����s����̂����ɐ��܂ꂽ��i�ł���Ƃ������Ƃ��������������Ƃ��B�����͂�͂�A���R�̒��œˑR�ӂ��Ɛ��܂����̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̈ӎv�Ǝ肩�炵�����肦�Ȃ����̂����ł���B���̐l�H���ɁA�������͋L���̕��i���d�˂邱�Ƃ��낤�B

���̍�i�Ƃ��Ă��肠����v���Z�X�̒��ɁA�����鎖���ɐ_���h���Ă���Ƃ����A�~�j�Y���I���l�ς͂��Ƃ��A���ƕ��̊Ԃɍ݂钴���R�I�ȑ��݂ւ̓��ۂ����݂��A�������ɓ��{�I�Ȏ��R�ςƂ������̂������ӎ�������B

���R�̑n�����ł���l�Ԃ��n����������Љ�̂����鎖���B����������Ȃ�A���ڂ̑O�Ɉ����ʂ̕����������ׂĎ��R�̈ꕔ�ł���Ƃ�����B����ǂ����݁A����炪���R�ƗZ���ł����ɂ��錻���͊ʼn߂ł��Ȃ��B�Ȃ����R�Ɛl�Ԃ̑n�����͗��ꂽ�ꏊ�ɂ���̂��낤���B

���̗��҂��Ȃ����̂����A�Ԃɑ��݂���l�Ԃ́u�l�C�`���[�E�Z���X�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�畆���o�Ƃ������܊���A�@���I�A��p�I�ȉ��l�ς������A�B��̉˂����ł͂Ȃ��낤���B

�u�l�C�`���[�E�Z���X�v���琶�܂���i�́A����҂̖�������u�Z���X�v���N�����B�u�l�C�`���[�E�Z���X�v�͉�X�����Ƃ��Ǝ����Ă�����̂ł��邩�炱���A���͔ނ�̍�i�ɋ�����̂��B

���āA�C�O����K�ꂽ�l�́A�{�W���ǂ̂悤�Ɍ��Ď~�߂��̂��낤���B���R�Ɛl�H�����Ȃ���̂͋ɏ������̖��������ł͓��ꕢ������Ȃ����낤�B

���A���ꂪ��ԋC�ɂȂ鎖���ł���B |