| |

今、 「野田裕示 絵画のかたち/絵画の姿」展(2012.1.18〜4.2)が国立新美術館で開催されている。この企画は、この美術館の開館5周年という記念すべき年の最初の展覧会だという触れ込みである。作品の傾向が立体、映像ほか複雑多岐にわたる現在、純粋に絵画の展示である。どんな絵画が見られるか興味をそそった。野田裕示(1952〜)は、多摩美術大学卒業後早くからその才能を認められ、80年にはアメリカに渡り約7カ月滞在の後帰国。その後これまでと全く異なる作風を展開したそうである。抽象絵画約140点、大規模な個展である。多くは凹凸のあるキャンヴァスを用い絵画でどこまで表現できるかを終始問い続けた画家だったように思う。展示構成は、第1部が「1980年代―絵画の可能性への試み」(約30点)、第2部が「1990年代―独自の様式の確立と展開」(約40点)、第3部が「2000年代―さらなる可能性を求めて」(約70点)からなり、ほぼ30年間の野田絵画の足跡を物語っていた。 |

《WORK179》1983年 198.0×756.0×10.0cm

|

内容を概観してみよう。野田絵画の特徴は何と言ってもキャンヴァスの3次元性であろう。凹凸のあるキャンヴァスを用い全体にかなり大きな作品である。

最初に驚いたのは、"えっ!これ絵画"と思ったことである。初期の作品《WORK179の一部》は木枠で浅い大きな「箱」を作りその中に木片、竹、針金などを取り込みアクリルで着色したもの。まさに立体作品である。野田はこの点について「・・・<箱>というより、単にキャンヴァスに厚みがあって、空気があって、その中でモノとモノが出会うスペースを作る。あくまでもそれは<キャンヴァス>だということなんです。」と。従って箱状のレリーフ作品も野田にとっては絵画なのだ。このコメントは野田絵画にとって極めて重要であり、現在に至るまで厳格に貫かれた考え方だそうである。これで最初に感じた疑問が解決できた。 |

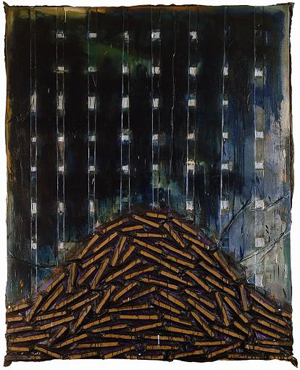

《WORK 299》1987年 227.3×181.8 cm 和歌山県立近代美術館蔵

|

《WORK 580》1990年 193.9×130.3 cm 個人蔵 |

|

| |

その後どう推移するんだろう。その一例である。何本もの木片を基底となる合板に貼り付け、これをキャンヴァスで包み込み袋状の作品を作る。そこには木片が突起として画面上に現れ、絵具を塗り木片部分を擦ると色が薄れ見事な木片の痕跡が出現する。これも厚みがあるがやはり絵画《WORK299》だ。その後基底となる合板に凹面となるよう窪みを付ける作品も出現するが、いずれも凹凸があり野田絵画の推移を表している。同時に着彩は多いものになると20層も重ねるそうである。独特の重厚感をもたらすのはこれが原因かもしれない。

その後も変化を遂げる。90年代に入ると袋状のキャンヴァスの表面を切って縫い合わせそれによってできた「縫い代」を輪郭とする幾何学的形態に着色するなど斬新な絵画《WORK580》を描く。さらにキャンヴァス上にそれと同じ大きさの綿布を重ね、それを折り曲げるなどここでも厚みのある作品を制作する。 |

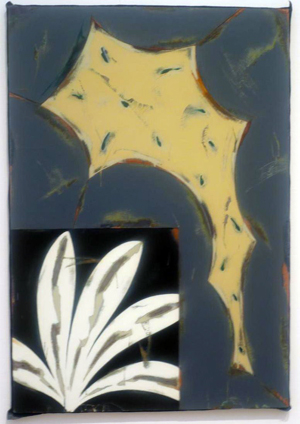

《WORK 1194》1999年 162.1×112.1cm

|

《WORK 1666》2006年 227.3×162.1 cm |

|

| |

90年代後半、野田の絵画は大きく変わっていくようだ。画面に〈かたち〉が登場する《WORK1194》。キャンヴァスの凹凸が〈かたち〉を際立たせるために部分的になる。〈かたち〉の登場により画面は一気に賑やかになっていくが、〈かたち〉の導入を説明するかのように50点のドローイングがまとまって展示されていた。その内容たるや凄い。そこには特異な〈かたち〉が溢れるよう描かれていた。木々、魚、グラス・・・など自然界にあるものを想像させる〈かたち〉、○△□×など幾何学的な〈かたち〉、あるいは得体の知れない〈かたち〉などである。野田の持ち合わせる〈かたち〉の宝庫を見るようだった。この〈かたち〉が野田の特異なキャンヴァスに定着されるとは実に素晴らしい。この50点を見ているだけでも飽きなかった。

野田は2000年代前半に一時凹凸のない作品を制作するが、後半には再びキャンヴァスの貼り込みが復活する。キャンヴァスの表面をいくつもの短冊状に切りそれぞれを折り曲げ、曲げた部分に別の色を塗るもの《WORK1666》。さらに図形をくり抜いたキャンヴァスを貼り、その形を利用するなども登場する。凹面がべロのような作品や人型を思わせる作品などである。人型の作品は人の動きをあれこれ想像させひとりでに見入ってしまう。

また、彫刻家岡本敦生(1951〜)とのコラボレーション作品(下の写真参照)のコーナーもあった。白御影石にアクリルで描いたものである。岡本の切り出し加工した独特の形の重量感ある御影石のキャンヴァスに、野田の描く特異な〈かたち〉と色彩の織りなす重厚感溢れる絵画である。素晴らしい作品だった。 |

|

|

コラボレーション作品

|

30年にわたる野田作品を通観して、あくまでも絵画にこだわり絵画で表現できる可能性を徹底追究している画家だと痛感した。凹凸のある独特な画面、その中に現れる特異な〈かたち〉、重厚感を感じさせる色彩が相まって見事な世界を現出させていた。これら作品群に接して、野田の作品は見始めより何回も何回も見るなど内容に入れば入るほどその深みに触れることができるのではないか、と感じている。今後の活躍、発展を期したいものである。 |

| |

| |

著者プロフィールや、近況など。

菅原義之

1934年生、生命保険会社退職後埼玉県立近代美術館にてボランティア活動としてサポーター(常設展示室MOMASコレクション作品ガイド)を行う。

ウエブサイト アートの落書き帳

・アートに入った理由

リトグラフ購入が契機、その後現代美術にも関心を持つ。

・好きな作家5人ほど

作品が好きというより、興味ある作家。

クールベ、マネ、セザンヌ、ピカソ、デュシャン、ポロック、ウォーホルなど。 |

|